「どんな設備が対象になるの?」

防犯対策補助金制度は、防犯設備の導入を支援し、安全な住環境や事業環境づくりを後押しする制度です。

しかし、「どんな設備が補助対象になるのか」「いつ申請すればいいのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、防犯対策補助金制度の概要から、対象となる設備、申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。

目次

防犯対策補助金制度とは?

防犯対策補助金制度の概要と目的

防犯対策補助金制度とは、防犯カメラや照明、防犯性の高い鍵などの導入にかかる費用の一部を自治体などが補助する制度です。

地域の安全対策の一環として、犯罪の未然防止や再発防止を目的に導入されており、企業や個人を問わず対象となるケースがあります。

特に中小企業や商店にとっては、コストを抑えながら防犯対策を強化できる有効な手段といえるでしょう。

防犯対策補助金制度活用のメリット

- 防犯設備の導入コストを大幅に抑えられる(最大で1/2〜2/3など)

- 地域や施設の「安全性向上」に直結する

- 企業や店舗の信頼性・イメージアップにつながる

国・自治体の補助金の違いとは?

国の補助金が広範な事業者を対象とするのに対し、自治体の補助金は地域住民や特定の事業者を対象とする傾向 があります。

国の防犯対策補助金は、主に経済産業省、外務省の中小企業庁、国土交通省などが主体となり、民間事業者へ直接、または各自治体を経由して支援されます。

一方、各自治体の補助金は、市町村などが独自に提供し、地域の実情に合わせた防犯対策を支援するものです。

防犯対策補助金制度の対象となる防犯設備

補助対象になる主な設備一覧

防犯対策補助金制度では、犯罪抑止や被害軽減に資する設備が補助対象となります。

代表的なものには、 防犯カメラ、センサーライト、侵入を防ぐための補助錠や鍵交換、ガードフェンス、そしてセキュリティアラームなど が挙げられます。

自治体によっては対象範囲が異なる場合があるため、申請前に該当自治体の要項を必ず確認しましょう。

防犯対策補助金制度の対象防犯設備一覧表

| 防犯設備 | 防犯カメラ (録画機能付き) |

防犯ガラス | 防犯フィルム | 人感センサーライト | モニター付き インターホン |

迷惑電話防止 機能付き電話 |

補助錠 | 防犯シャッター・ 面格子 |

電子錠 (スマートロック) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| イメージ |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 説明 | 屋外を撮影可能な常時録画または人感センサー付きの防犯カメラ。 | 防犯性能を持つガラスへの交換。 | 窓ガラスに貼る防犯性能のあるフィルム。 | 人の動きを検知して点灯する屋外用ライト。 | 訪問者を映像で確認できるインターホンシステム。 | 警告音声発信や通話録音、迷惑電話番号の自動拒否機能を持つ電話機。 | ドアや窓に追加で設置する防犯用の錠。 | 窓や出入り口に設置する防犯用のシャッターや格子。 | 暗証番号やICカードで解錠する電子式の錠。 |

| 備考 | 屋外を撮影可能な常時録画または人感センサー付きの防犯カメラ。 | 強化ガラスや合わせガラスなどが対象。 | CPマーク(防犯性能認定)付きが条件の場合あり。 | 防犯効果を高めるため、屋外設置が一般的。 | 録画機能付きが対象となる場合あり。 | 全国防犯協会連合会の推奨基準を満たすものが対象の場合あり。 | ピッキング防止機能付きが推奨される場合あり。 | 設置場所や材質に条件がある場合あり。 | 一部自治体で対象。 |

店舗用防犯カメラおすすめ8選!費用・選び方・設置時の注意点も解説

店舗用防犯カメラの選び方から、2025年のおすすめ機種、費用の相場、さらには防犯以外の活用方法まで、徹底的に解説します。

詳しくはこちら補助対象外となる設備とNG事例

補助金制度では、すべての設備が対象になるわけではありません。

例えば、 装飾的な照明、防犯目的が不明確な設備、中古で購入された機器などは対象外とされることが多いです。

また、補助対象外とされる事例として、個人の趣味的な設置や、すでに設置済みの機器に対する後付け申請もNGです。

「補助金ありき」ではない設備選びの考え方

補助金はあくまで防犯対策を始めるための「サポート」として捉え、 どんな設備を選ぶかは、“実際のリスク”と“防犯効果”をしっかり考えることが大切 です。

例えば、お店で見えにくい場所が多いなら360度カメラ、夜の出入り口が心配ならセンサーライトが役立ちます。

補助金対象だから選ぶのではなく、「何を守りたいか」「どこが危ないか」を明確にした上で、本当に必要な設備を選ぶことが、本質的な防犯対策につながります。

IT連携による防犯強化例(遠隔監視・クラウド保存)

近年では、IT技術と連携した防犯設備の導入が注目されています。

例えば、 ネットワーク対応の防犯カメラなら、スマホでの遠隔モニタリングや録画データのクラウド保存が可能 です。これにより、外出先からでもリアルタイムで状況確認ができ、証拠映像の紛失リスクも軽減されます。

IT連携型の設備は一部自治体でも補助対象となっており、防犯対策の高度化と効率化が同時に図れます。

クラウド録画できる防犯カメラ(監視カメラ)おすすめ比較8選!メリット・デメリット・選び方を解説

クラウド防犯カメラのおすすめサービスをご紹介!導入メリットやデメリット、サービスの比較選定ポイントなども解説します。

詳しくはこちら防犯対策補助金制度の金額・補助率・対象地域の違い

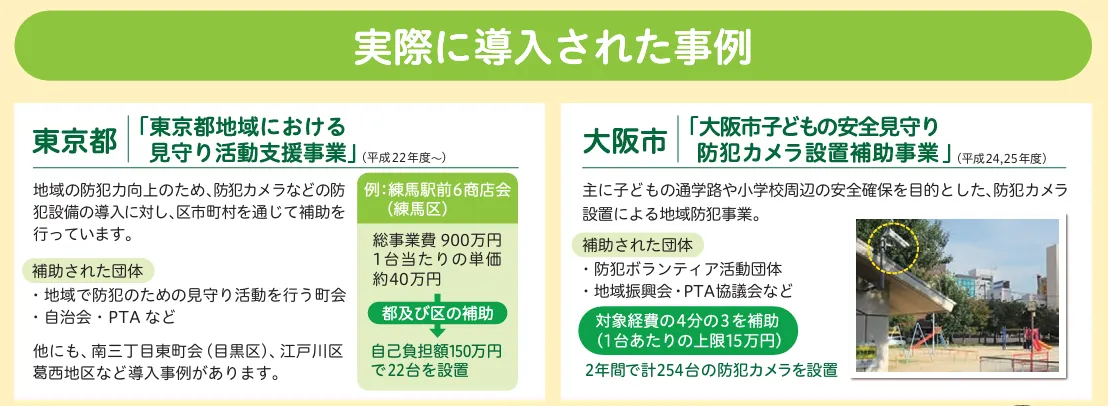

主要自治体の補助金制度比較(東京・大阪・名古屋など)

| 足立区 (東京都) |

目黒区 (東京都) |

品川区 (東京都) |

大阪市 (大阪府) |

堺市 (大阪府) |

名古屋市 (愛知県) |

中村区 (愛知県) |

小牧市 (愛知県) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 制度名 | 足立区防犯対策補助事業 | 目黒区防犯機器等購入緊急補助事業 | 品川区住まいの防犯対策補助金交付制度 | 大阪市防犯カメラ更新設置補助金 | 堺市地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金 | 令和7年度街頭犯罪抑止環境整備事業補助金 | 中村区防犯対策助成事業 | 小牧市防犯対策補助金交付制度(個人世帯・事業者対象) |

| 補助額 | 最大2万円 | 最大3万円 | 設置費用の3/4、最大4万円 | 1台あたり最大22万円(実費が上限) | 補助率:設置費用の50%、上限額:1台あたり10万円(最大2台) | 新規・更新:2/3以内/1台14万円まで、修繕:2/3以内、1台最大5万円 | 自主防犯対策:一律3,000円、特定犯罪被害者:実費(上限5,000円) | 対象経費の1/2(上限1万円) |

| 対象機器 | 防犯カメラ、防犯ガラス、防犯性能の高い玄関錠、センサーライト、面格子、インターホンなど | 防犯カメラ、インターホン、センサーライトなど | 防犯カメラ、インターホン、センサーライト、防犯錠など | カメラや録画装置の購入費、設置工事費等(保守・修理・電気代等は除く) | 機器購入費、設計費、設置工事費、表示板設置など※維持費・消費税は対象外 | 機器購入費、工事費、表示板費、各種申請手数料 | 録画機能付き防犯カメラ、録音機能付き電話機、補助錠など | 防犯ガラス、フィルム、アラーム、録画機能付きカメラなど※錠・補助錠、防犯砂利は対象外 |

| 主な対象 | 令和7年4月1日以降に購入した(領収書が発行された)防犯対策物品 | 目黒区に住民登録があり、現在も区内に居住している世帯主または同等の立場の方 | 品川区内に住民登録がある世帯主または準ずる方、賃貸/集合住宅も対象※管理者等の同意が必要 | カメラを管理する団体で、町会・PTA・ボランティア団体など | 市内の防犯協会に所属する企業・個人事業主(6団体のいずれかに加入) | 学区連絡協議会、町内会などの地域団体※個人での申請は不可 | 中村区に住民登録がある者・区内で事業を営む者 | 市内に住む世帯主、市内で事業所や賃貸住宅を運営する経営者 |

| 申請期間 | 令和7年4月1日~ | 令和7年5月1日~ | 令和6年分の受付は終了※令和7年度分は未定 | 要確認 | 要確認 | 4月から翌年1月末※予算上限に達し次第、受付終了 | 令和6年分の受付は終了※令和7年度分は未定 | 防犯対策の実施(※領収書等記載の購入日)から2か月以内 |

| 公式サイト | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |

💡補助金情報は公式サイトを参照するのが最も確実

- 最新の補助金制度や応募条件、申請方法が詳細に記載されている

- 申請に必要な書類や期限なども明記されている

- 「地域名 + 防犯対策 補助金」で検索すると効果的

個人住宅と法人で異なる申請手続きの違い

個人住宅と法人では、防犯対策補助金の申請手続きに違いがあります。

個人住宅の場合、申請は比較的簡単で、自治体の防犯担当窓口やオンラインで手続きが可能 です。提出書類は、申請書・領収書・身分証明書などが一般的で、事前相談が不要なケースも多く見られます。

一方、法人は手続きが複雑になりやすく、事業所登録証明や商店街団体を通じた申請が必要なことも少なくありません。自治会や商店街の活動実績の証明が求められる場合もあり、窓口での申請や事前相談が推奨されます。

防犯対策補助金制度の申請方法と手続きの流れ

申請に必要な書類と準備すべきこと

防犯対策補助金の申請には、 交付申請書、設置見積書、身分証明書の写しなど が必要です。

また、設置予定の防犯設備の仕様書や写真も求められる場合があります。

事前に自治体のガイドラインを確認し、書類の不備を防ぐためのチェックリストも作成して準備を進めましょう。

募集・申請〜補助金受領までのスケジュール

定期募集は4月~6月

| 定期募集(4月~6月) | 新年度の予算成立後、多くの補助金で募集が始まる主要な期間。計画的に申請準備を進めやすいのが特徴 |

| 臨時募集(9月~11月) | 定期募集で予算に余りが出た場合や、年度途中で新たな政策目標が設定された際などに実施されることがある。比較的短い期間で募集されることが多い |

| 随時募集(時期は不定) | 特定のテーマや緊急性の高い課題に対応するため、時期に関わらず募集が行われる。常に最新情報をチェックすることが大切 |

補助金受領までのスケジュール

防犯対策補助金制度の 申請から補助金受領までは通常3〜6か月 かかることを把握しておきましょう。

申請書提出後、1〜2か月で書類審査が行われ、合格者は面接や現地調査を経て決定通知を受けます。工事完了報告書を提出後、1〜2か月で補助金が振り込まれます。

スケジュールは自治体により異なるため、早めの確認と計画的な申請が重要です。

よくあるミスと審査に落ちないための対策

防犯対策補助金の申請によくあるミスは、 書類の不備や提出期限の遅れ、対象外設備の申請 です。

審査に落ちないためには、ガイドラインを熟読し、対象設備や条件を事前に確認しましょう。

書類は複数人でチェックし、余裕を持ったスケジュールで提出することが大切です。窓口への事前相談もミス防止に役立ちます。

防犯対策補助金活用の失敗例

- 工事前に申請していなかったため、不採用に

- 機器の「型番」が登録外で、補助対象から除外

- 見積書や発注書の書式ミスで再提出に

- 補助対象となる費目の誤認で、申請額が大幅減額

- 補助金交付前に支払い済みで対象外に

- スケジュールの見積もりが甘く、締切に間に合わず申請断念

防犯対策補助金制度を活用した防犯対策の事例

防犯設備は「選び方」で差がつく!導入時のポイント

防犯設備の導入を業者に丸投げしないためのポイント

防犯設備の導入は専門性が求められますが、「業者にすべてお任せ」では本当に必要な対策が見落とされることもあります。

例えば、 「とりあえず防犯カメラを」と言われるまま設置しても、死角や録画環境が最適でないケースも少なくありません 。

事前に設置目的と予算を明確にし、複数の業者から見積もりを取るなど、依頼側も主導権を持つ姿勢が大切です。

最低限おさえるべき防犯設備の知識

防犯カメラやセンサーライトなど、 補助金の対象になる設備にはそれぞれ得意分野があります 。

例えば、防犯カメラは「記録と抑止」、センサーライトは「侵入前の威嚇」に効果的。さらに、鍵交換や補助錠は「物理的な侵入阻止」が主な目的です。

こうした基礎知識を押さえておけば、設備選びでの失敗を防げるだけでなく、業者の提案の妥当性を判断しやすくなります。

専門家ではなくても失敗しない“比較・選定”の軸

防犯設備選びで重要なのは、「価格」や「機能」だけでなく、 自社や自宅のリスクに即した“使い勝手”と“設置目的の明確さ” です。

例えば、店舗入口の監視には広角カメラ、夜間の侵入対策にはセンサーライト+アラームが有効です。

パンフレットやWeb情報に惑わされず、現場にフィットするかどうかを軸に判断しましょう。

本当に防犯対策は必要?最新の防犯傾向と統計データ

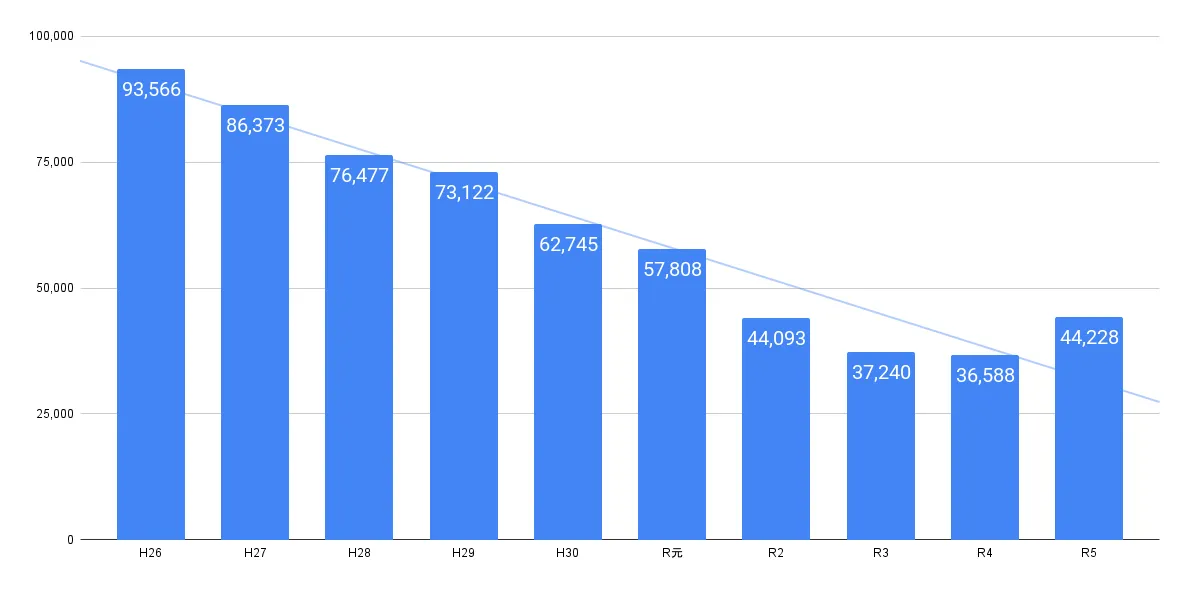

2024年版犯罪発生状況と侵入窃盗の傾向

2024年の犯罪発生状況を見ると、侵入窃盗は依然として住宅や中小企業にとって深刻な脅威です。

警察庁の統計によれば、 侵入窃盗の認知件数は全国で約4万件にのぼり、そのうち約6割が住宅を狙った「空き巣」 とされています。

特に一戸建て住宅では窓ガラスの破壊、集合住宅では玄関の施錠開けといった手口が多く報告されており、これらの手法は年々巧妙化しています。

さらに、都市部では「忍び込み」や「闇バイト」を利用した強盗事件も発生しており、家庭や事業所の防犯レベルを今一度見直す必要があるでしょう。

住宅・中小企業それぞれに求められる防犯対策の違い

個人の安全確保を目的とする住宅と、事業継続を目的とする中小企業とでは、求められる防犯対策が異なります。

住宅は空き巣や忍び込み防止が優先され、防犯カメラ、センサーライト、インターホンが効果的 。窓や玄関の防犯錠も重要です。

中小企業は店舗や事務所の資産保護が課題で、複数カメラや警報システムが求められます。従業員教育や夜間巡回も有効です。

地域の犯罪傾向を踏まえ、自治体の防犯ガイドラインや専門家への相談を通じて、それぞれの状況に最適な対策を導入しましょう。防犯対策補助金制度を活用する際の注意点

予算枠と申請期限の落とし穴

防犯対策補助金制度を活用する上で注意したいのが「予算枠の上限」と「申請期限」です。

多くの自治体では、 年度内に予算が尽き次第募集が終了となるケースが多く、気づいたときには受付が終了していることも あります。

特に人気の高い補助メニューは早期に締切られる傾向があるため、事前の情報収集とスピーディーな行動が重要です。

補助金申請と実際の導入内容の整合性に注意

防犯対策補助金を受けるには、 申請書類と実際に導入する防犯設備の内容が一致している必要があります 。

見積書や設置計画と異なる製品を導入した場合、補助対象外となったり、最悪の場合は返還を求められることも少なくありません。

申請から導入・報告までのプロセスは、行政のガイドラインに沿って進めるよう慎重に対応しましょう。

防犯対策補助金制度によくある質問

A

補助金の対象となるかは、制度や自治体によって異なります。農業用が対象となる場合もあれば、対象外の場合もあります。具体的な要件は、各補助金の募集要項をご確認ください。

A

制度によりますが、一般的に賃貸住宅にお住まいの方が個人の防犯対策として利用できる補助金は少ない傾向があります。大家さんや管理会社が対象となる場合もありますので、ご確認ください。

A

カメラの種類(屋内・屋外、性能など)、台数、工事の規模によって大きく異なりますが、15万円前後が相場です。

まとめ

防犯対策補助金制度は、防犯設備の導入を支援し、安全な住環境や事業環境づくりを後押しする制度です。

国や自治体ごとに補助内容や対象が異なるため、事前の確認と計画が重要です。

補助対象設備の選定や申請手続きの流れを理解し、注意点を押さえることで、より効果的かつ無駄のない導入が可能になります。

事例や専門家のアドバイスも参考に、補助金を賢く活用して、自宅や職場の防犯力を高めましょう。

この記事を書いたライター

Wiz Cloud編集部

WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!